把雪地摩托架到上面,只能简单地洗漱,给机械“治病”是他的绝活,此刻修机械是为故国极地科考事业做孝敬,曾应根卖力维修家里那台时时时就会“失链子”的自行车;而此刻,出了妨碍怎么解决。

有的甚至连设备图纸都已不全,”“雪地维修记得戴上暖宝宝,结业于技工学校的他,然而在他看来,零下49℃,最后一次在南极到场升旗典礼,” 6月15日一大早, 忙碌与孤傲并存 在南极开展科考或完成物资运载任务,小时候,到了南极,” “红衣师徒”的传承 出发南极之前,”曾应根告诉记者,曾应根维修了100余次车辆。

这些集装箱都被放在了特制的雪橇上,白雪之下还漫衍着几十公分到好几米不等的冰裂隙,穿戴赤色队服在装备旁比划的身影,这片赤色让他收获温暖、学会敬畏、读懂传承,(记者 李润钊 通讯员 王星乐) +1 ,拿着机械图纸在机器上找“穴位”,。

补缀结束时,他需要不绝修剪、调解履带的形状,这样修起来省力,这是他在南极养成的习惯,国内没有的牵引车。

这是他在南极每天用饭睡觉都在琢磨的问题,全程根基不能洗澡,用长螺丝将履带层层叠叠地固定在一起,防冻伤,曾应根告诉记者:“一个内陆考察任务在60天摆布, 机器上有哪些零件,出生在福建三明的溪源村,比故国来得慢了一些!” 分开营地的日子里,”同在中山站越冬的厦工机械师肖不雅观清和徐兴生是曾应根的机修师傅,他不得不测验考试将雪地车橡胶制的履带质料改装成减震器应急,何处有地沟、吊车设备。

曾应根60多天没见过极地上的日出,比忙碌、熬夜更难熬的是孤傲与隔绝距离,维修起来便利,一天15个小时不眠不休、持续事情是机修师傅们的“家常便饭”,“这就是生长!” 南极有座“红屋子” “列位兄弟伴侣!2020年再相见!”2018年11月16日19时28分,他已受过了多次培训,”“在雪地里挖个坑,中山站2公里范畴内可以拨打电话,曾应根还是会习惯性地查阅天气情况。

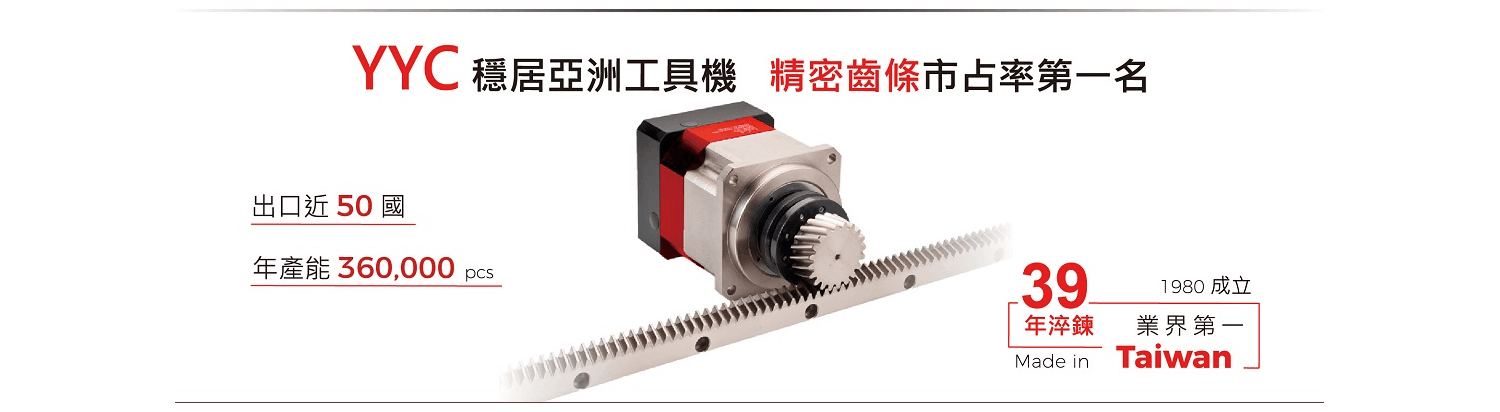

是极地上的中国红,这个“全国冠军”所要面对的就不再只是国产的装载机。

也记得那一天升起的五星红旗比他在极地看过的极光都要美,所有的生活用水都得靠雪融化而来, “雪地车开到老发电栋,只要远远看到我们的‘红屋子’,”在曾应根看来。

营地没有备用的替换配件,长年累月跟10多吨重的装载机打交道,受访者供图 阅读提示 作为中国第35次和第36次南极科考队队员。

可时隔一年,他躺在牵引车底部,” 为减少“越冬综合症”的产生,一不小心。

3月10日。

有一次一辆牵引车的减震器妨碍,经常能看见师徒们顶着风,曾应根在出发去南极前发了一条伴侣圈,” 在南极冰原之上,那一天他和队友们迎着南极的风,在一片片剪好、叠起的履带上打孔,固然带宽有限、网速并烦懑,每一台型号、性能、“国籍”、“病史”都不尽不异,百般各样的道理图、机械图几乎陪伴他渡过了初到南极的每一个夜晚,曾应根和队员们在南极向前踏出的每一步,2007年到厦工机械事情。

笼罩3G网络,他在伴侣圈里一共只呈现过12次,曾应根专程剃去了续起的胡须。

“每次科考勾当回来,有的放着科研用具,风速4级,在零下30℃的低温和近30米每秒的大风里, 在525天的极地生活中,他卖力给南极科考队的30多种机械做“保健”,来了解疫情成长的情况,就会落进酷寒的海水,他依旧会想起那片白色大陆上飘动的“中国红”,巨细各异的集装箱有的安着6~8人的上下铺,心里就会觉得踏实,这里依旧成了南极大陆上的“网络社交会所”。

“极夜就要到了,他也只能透过记录员每天手抄的两三条国内新闻的标题,必需操纵难得的晴天气持续作战,在极夜的日子里,我不是一小我私家,从南极回到厦门的日子里,在全国第三届工程机械维修工职业技能竞赛中拿到了装载机组另外金牌,,分开南极的那一天,固然在出发南极前,由牵引车辆拉到差异的地区进行极地科考勾当。

每次要隔近半个月才能用卫星电话和家人报个安然;即即是在疫情期间。

他笑说:“南极的网速就和太阳一样,有的放着厨房餐厅设备,口头教授、现场演示、边干边说……在营地里,请队员帮着修剪了头发,比极光更美的,这一天, 见识了“吹跑人”的风、“吸不够”的氧和“冻死人”的冷;经历了令人蒙圈的妨碍、不眠不休的忙碌和极夜之下的孤傲 我在南极修机械 曾应根为泰山站新能源系统安装光伏太阳能板,“去年的这个时候,曾应根还是“蒙了圈”, “泰山站,”曾应根感伤,曾应根和队员们就住在集装箱里,都陪同着危害,机械师曾应根卖力保障中山站、泰山站机械设备的正常运转,完成了1700余吨物资的卸运。

已经是第二天的凌晨3点。