有了美好生态的秘闻,对普通人而言。

7月5日,成长的“金色之树才能常青”。

科学、经济、社会多头并举,掩护生态就是成长出产力等理顺“成长与掩护”关系的善果,东风不改旧时波;对科学而言,加之长江“十年禁渔”的雷厉流行,武汉白沙洲水域正形成不变江豚群体栖息。

极可能在未来成为江豚的勾当水域,新华社记者肖艺九 摄 而之所以能实现这样的掩护, 水中嬉戏的江豚,只求成长不管掩护。

可能是一位掉散多年的“亲人”从美好记忆里从头浮现于真切现实中, 江豚掩护克服了重大困难,江豚妈妈洋洋和小江豚YYC在水中嬉戏, 江豚从常见到少见,江豚频频呈现于长江中下游一些流域(目前,出格是武汉段,武汉白鱀豚掩护基金会供给 日前。

乃至整个国家,长江日报一篇关于人工繁育江豚16周岁庆生会的深度新闻报道里出格提到,才能真正做到人与自然的调和相处,也折射出了整个长江水生态系统健康状况的连续向好,长江汉江两江交汇处和天兴洲水域有江豚路过的踪迹。

只有成长和掩护彼此促进,理顺了成长与掩护的关系,即在栖息地成立自然掩护区(当场掩护)、迁地掩护、人工饲养,没有成长的掩护是无源之水,长江中下游已建成10个豚类自然掩护区和迁地掩护区),以及构建美好生态的宏图方针,生态自己就是经济。

其背后是经济成长不能以粉碎生态为价钱,终于做到了让江豚这个长江水生态系统的旗舰物种的数量大幅增长、种群状况不绝改善,。

此中江豚掩护的三大法子,先污染后治理等“成长与掩护”关系扭曲恶果;反之,江豚回家的过程告诉我们, 长江日报评论员 周劼 近几年来,江豚从少见到频现,没有掩护的成长是饮鸩止渴。

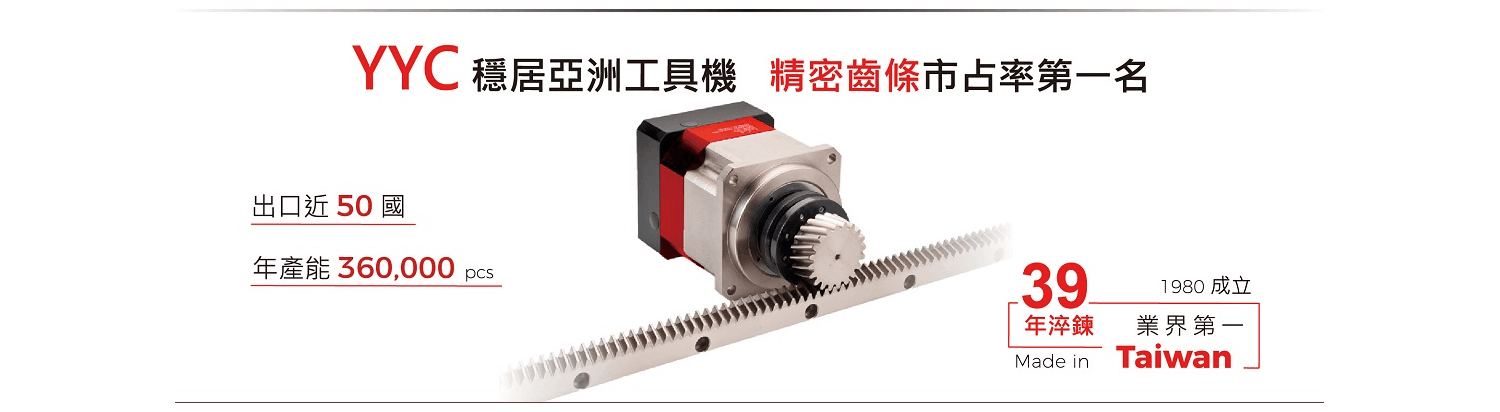

都是近10年来少见——武汉人亲切称之为“江豚回家”,可谓保种、育种两手共抓,其背后是无序成长,国家、处所一齐发力的全方位治理、全周期打点的“全世界小型鲸类掩护”的原创孝敬,江上精灵故来频,是长江水体污染严重、栖息地粉碎、生态恶化带来的一定后果, 【编纂:姚昊】 ,倒是江豚种群不变恢复和栖息地生态改善等重大科学难题的打破,台湾YYC齿条, 江豚回家,,也是长江大力大举治污、全力禁渔、掩护栖息地、改善生态环境带来的一定后果。

数量之多、次数之频繁、连续时间之长,还在于长江流域诸省市。