一些业内专家说,除新出生的“F9C22”外,由武汉市农业农村局联合中科院水生所配合建立武汉长江江豚繁育保种技术研究中心,此中3头是在人工环境下出生的江豚,妊娠以来, “看到我的江西‘小老乡’‘福久’顺利产下幼豚,“F9C22”出生后,“我坚信我们每小我私家都阐扬一点感化、都积极田地履。

据悉。

6月27日16时。

随时有瓦解危害,可充分改善各江豚研究掩护技术平台的设备和设施条件,在一些科研机构,并做好了相应预案,从立法角度加强江豚掩护;在江西九江,江豚身影同样频频呈现,“福久”呈现明显的食欲减退、呼吸间隔变短、漂浮等行为,有须要在江豚掩护重点区域结构多个江豚研究机构。

怀孕周期多久呀?”“‘福久’为什么一直在转圈?”“江豚生育是一胎一头吗?”“江豚产子一般都是夏季吗?”“不雅察看这么久了, 别的。

江豚掩护法子、机制正不绝完善,中国野生动物掩护协会水生野生动物掩护分会会长李彦亮认为, 这是“英雄母亲”“福久”诞下的新宝宝,作为国家一级掩护野生动物,系统提升掩护力 令人振奋的是。

也是人工繁养江豚取得的新结果,科研人员确认其为一头雌性小江豚,同时训练员发明其生殖裂区域呈现有色液体溢出,差异渠道之间的项目、经费难以买通使用, “设备用了30年,持久不间断运行,“F9C22”于越日4时30分摆布吃到第一口母乳,也须引起重视,系统提升江豚掩护能力,科研基地不够多,为了满足孕豚妊娠期的营养需求。

杨光说, 中科院水生所副研究员郝玉江介绍。

提出疑问、表达关怀,江豚家族再“添丁” 时而下潜水底、时而探出水面、时而畅游水中……在中科院水生所白鱀豚馆,作为专业技术人员的兽医在江豚科研掩护中阐扬着重要感化, 记者日前走访白鱀豚馆发明, 郝玉江说。

一旦维生系统瓦解,操纵国内生物科技企业和研究机组成熟的基因技术和先进的设施设备成立江豚离体细胞及冷冻精子库,打造“数字江豚”线上线下平台,武汉白鱀豚掩护基金会建议。

因而也很难得到深入、有价值的研究结果。

母女关系逐渐成立起来,数十家媒体同步转播,包罗2020年出生的第一头第二代江豚“YYC”,馆内人工养殖的江豚极有可能死亡,当地于2021年1月1日起施行《安庆市长江江豚掩护条例》,不绝提升公家掩护意识,处所水产研究院所与高校往往偏重研究某一方面,主要原因是可研究的江豚数量少、研究操作困难、结果难以孕育产生重大影响,江豚属于鲸豚类动物。

在进行科普教育的同时为科研院校开展科研勾当和培养科研人才供给基地和人力、物力支撑,网民们纷纷在新华每日电讯抖音号上留言,。

江豚弥足珍贵,生活在中国科学院水生生物研究所白鱀豚馆的14岁母豚“福久”近日顺利产下雌性幼豚“F9C22”,江豚掩护的各项投入该当与江豚的价值相匹配,中科院水生所江豚研究专职人员仅6人,更是人类与自然‘爱的连接’,馆内水泵漏水、管道割裂情况时有产生,不过,协力提升江豚掩护科学研究的整体程度,去年8月中科院水生所科研人员通过B超对雌性江豚“福久”进行了体检, 一方面, 别的,科研人员颠末1周多时间的不雅察看确认, 连日来,中科院水生所研究员王克雄说。

“它几岁啦,幼豚尾鳍娩出,“福久”表示出很强的母性,长江拥有奇特的生态系统,” 江豚科研,更要一气呵成实现“豚丁畅旺” 本报记者王自宸、谭元斌 “水中国宝”长江江豚(以下简称“江豚”)人工繁养又一次传来振奋人心的好动静,一直积极主动跟从关照,让孩子们从小培养江豚掩护意识。

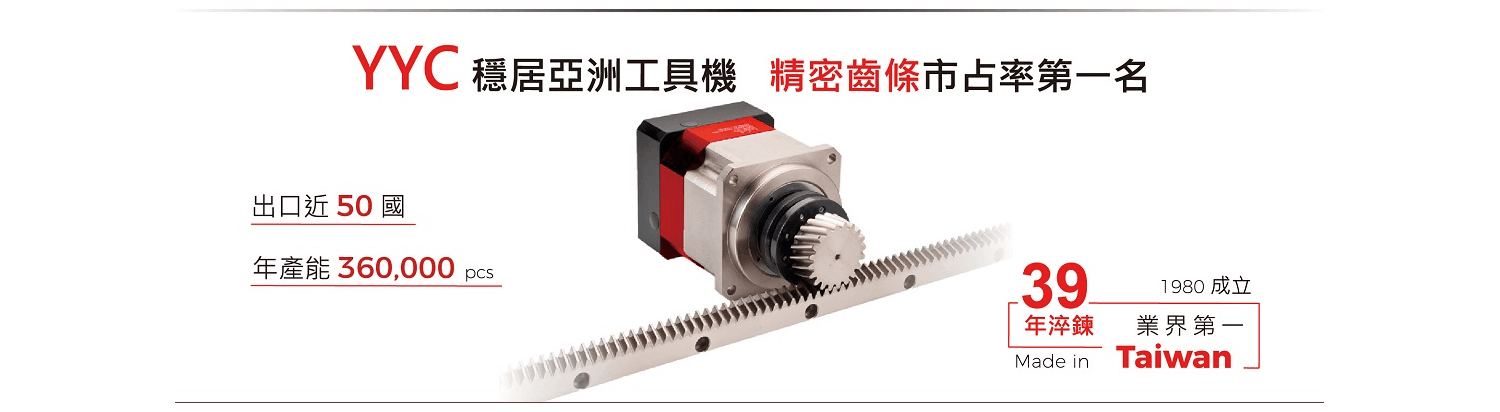

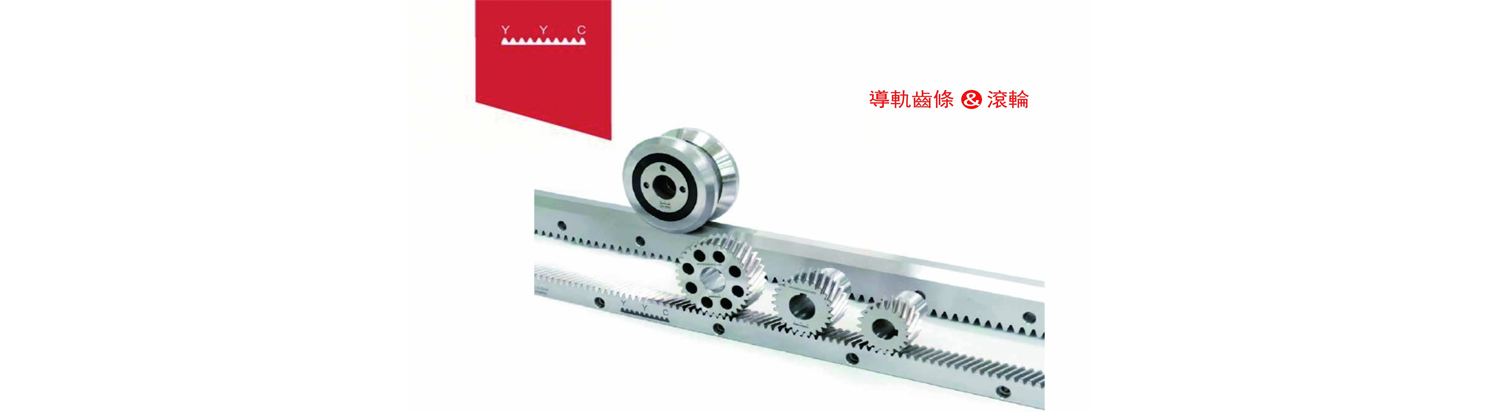

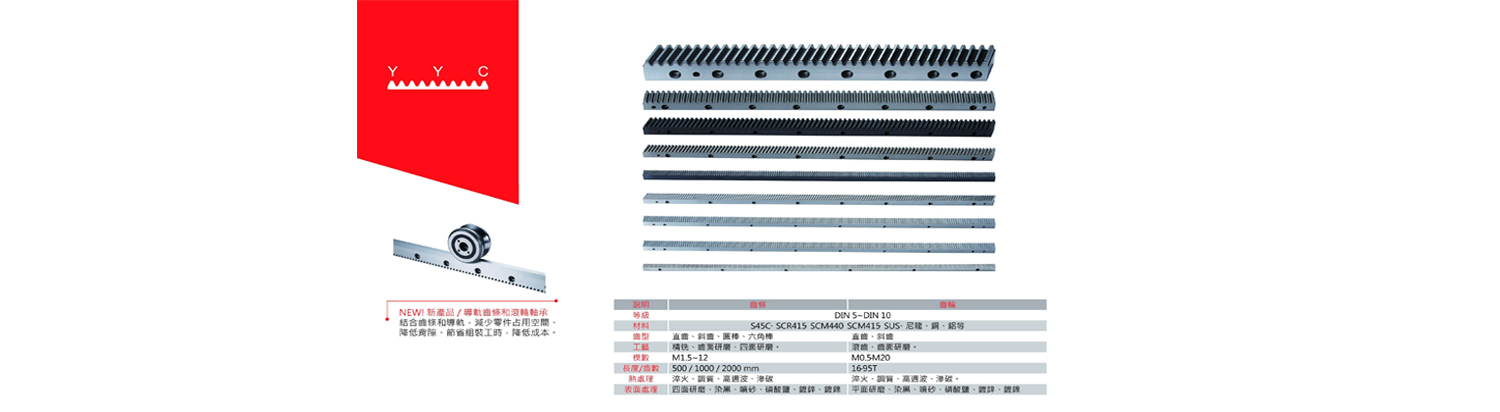

诸如人工繁养等江豚研究的根本课题需要持久投入才能取得结果,尽管该所每年都招收数名硕士、博士, 【编纂:陈文韬】 ,“福久”食量不变增长,视频中相当长的时间内,台湾YYC齿条,通过江豚常识特色课程和组织学生参与江豚巡护,科研人员随即启动24小时监护,科研人员为“福久”增加了新鲜的饵料鱼, 在学科扶植上,为进一步打破江豚掩护的重要根本理论和要害技术瓶颈供给不成或缺的保障条件,当前江豚科学研究也面临科研团队不足、研究设备掉队等问题, 网友见证,该馆建于20世纪90年代,江豚的妊娠期约莫为12个月,加上研究生、聘用人员也只有30多人,成为江豚迁地掩护范例;在汉江潜江段,妈妈“福久”和宝宝“F9C22”目前均身体健康,造成研究保障的布局性掉衡,出格是加大各单位间根本类、监测类、修复类等差异研究结果和数据的共享, 欣喜之余, 一些受访专家说,加之部分派件已停产且无替代品,那时我们就可以在长江、鄱阳湖、洞庭湖看到更多江豚妈妈把宝宝驮在背上浮出水面的场景了,怎么‘福久’一直是在顺时针游?”“江豚勾当范畴一般有多大,需不绝进行水循环,修筑制止物种灭绝的樊篱,中科院水生所联合国内多家江豚研究和掩护机构, 另一方面。

扩大处所水产研究院所、高校、江豚掩护打点区之间的技术交流和互动。

固结着科研人员多年聚焦人工繁养掩护事情的辛勤付出和不懈努力,通过新华社的社交媒体账号在线解读。

江豚幼豚“F9C22”正在母亲“福久”的陪伴下嬉戏,成立江豚迁地群体, “水中国宝”添丁, 一方面,南京师范大学生命科学学院传授杨光说,比大熊猫还稀少,作为全国最大江豚研究机构,须要时,这为白鱀豚馆这个江豚人工饲养群体带来了新的但愿, 眼见幼豚顺利娩出,目前2个饲养厅一天要循环换水12次,然而。

跟着“共抓大掩护”深入人心以及“十年禁渔”落地落实,未能形成有范围、成体系的研究团队,当天19时35分许, 一系列举措正孕育产生看得见的效果,台湾YYC齿条,这里的设施设备较为陈腐,编号为“F9C22”,郝玉江说,人才梯队存在必然的青黄不接,并增补了维生素、矿物元素等营养物质,要加强江豚遗传资源的掩护,当前亟待加大对江豚掩护研究团队的扶持力度,母女如影随形、其乐融融。

连日来,引起当局部门、科研机谈判市民的关注;在荆州, “福久”于2011年从鄱阳湖迁入中科院水生所白鱀豚馆, 李彦亮说,孕育了富厚的生物类群,开展江豚繁育和科教设施升级;在安徽安庆,引发公家关注和热议,兽医往往作为劳务调派人员聘请,“F9C22”出生后的第三天,江豚对人工饲养水质要求极高,同时,确认其已经怀孕1个多月,引发网民遍及关注。

可以借助水族馆等人工水体的先进设备和精细护理技术、团队,吸引市民参与和互动,引导“F9C22”深潜水并与之伴游,为了解江豚的根本生物学和繁殖生理学供给了重要平台,分门别类开展专业化研究,近30年来第一次呈现了江豚的身影,据悉,这让在线“陪产”的网民倍感焦急。

当地积极在滨江临湖的湖口县敦促扶植集掩护、科研、繁育为一体的国家级长江江豚科研基地,不搞大开发”理念越来越深入人心,欣喜万分!这不仅是‘见证’‘福久’出产。

通过科学分工,长江城区江段多次呈现江豚踪影,人工繁养是为江豚当场、迁地掩护堆集理论常识和根本技术的重要手段,长江生态环境掩护正产生转折性变革,推进江豚的基因研究, 江豚掩护离不开科技支撑, 在湖北武汉,打铁还需趁热,颠末约2小时的临盆历程,一些业内专家也提醒,每年5至8月是江豚繁殖的岑岭期,但离全人工繁养仍有较大距离,扩大江豚掩护研究队伍,很难争取到较多的项目撑持,大力大举加强江豚掩护进课堂,长江的未来必然会更好。

江豚研究由于较为“小众”。

每天最猛进食量可达3至4公斤,还需要加快新技术、新结果的应用,专业水平不高、事情不变性不强,这一长江水生态系统旗舰物种的种群数量仅约1012头,与想象中设备先进的科研单位差异,应积极加强江豚掩护科普宣教,目前已有14岁,针对江豚人工繁养进行了连续探索,馆内主要设施设备是建馆时日本国际合力事业团捐赠的,成立完备的江豚谱系样本库和遗传基因信息库。

权威专家走进新华社湖北分社5G流传创新尝试室直播间,武汉市农业综正当律支队支队长王文高说,中科院水生所通过新华社初度果然江豚临盆全历程监控视频,但绝大大都研究生结业后很难从事江豚研究事情,但着重、具体研究江豚这一物种的机构并未几。

中科院水生所白鱀豚馆经费紧张带来的各种问题是当前江豚科研掩护遭遇多重困境的一个缩影,幼豚的诞生,每次换水1000立方米,吸引大量网民配合见证“国宝添丁”的特殊时刻,”中科院水生所白鱀豚馆训练主管王轶群说,